素粒子

ドルトンが原子説を提唱したとき、それ以上分けることができない最小の粒は「原子」だ、とされていました。

ところが中学2年生のときに、この原子説を習ってまもなく、もしかしたら順番的には入れ替わっているかもしれませんが、電気分野で、物質はプラスの電気とマイナスの電気が同じ数ずつ存在していると習います。さらに、電流の正体は電子であり、これがマイナスの粒であると習います。

そして、中学3年生のときには、それ以上分けることができないとされていた原子は「原子核」と「電子」に分けることができて、さらには、原子核は「陽子」と「中性子」から成り立っていると習います。

このように、物質は、分子、原子、原子核、陽子・中性子というように、どんどん小さく分割していけることが分かります。

これを「自然の階層性」といいます。

この自然の階層性の最終地点、つまり、本当にそれ以上分けることができない極限の位置にいる粒子を「素粒子」と呼びます。

素粒子の種類

1930年代には、陽子と中性子、そして電子が素粒子であると考えられていました。

ところが、陽子と電子は同じ電気量であるにも関わらず質量が1840倍差となっていて、はたして本当に同等の素粒子としていいのか、という疑念は残っていました。

その後、研究が進み、アインシュタインが提唱した光子や、ディラックが提唱した陽電子(電荷が\(+e\)で電子と同質量の粒子)、パウリが予言したニュートリノなども素粒子の一つであろうと言われ始めました。

さらに、シンクロトロンなどの大型加速器が開発され、湯川秀樹が予言した\(\pi\)中間子や\(\mu\)粒子などの存在が明らかになり、これらも素粒子に追加されました。

そしてその後も次から次へと新粒子が発見され、さすがにそれら全部が極限の粒子であることはなかろう、という風潮が自然に生まれ始めました。きっと、それらの新粒子も、何か共通する粒子で構成されている組み合わせにすぎず、ちょうどメンデレーエフが作った周期表のように、構成粒子はシンプルだけれども、種類はたくさんある、ということになっているんだろうと、科学者はそういう疑問を持つようになりました。

とりあえず、たくさん発見された新粒子を分類していかなければいけない。そうしていくつかのグループに分けられました。

▼ハドロン

陽子や中性子など、原子核を構成するような粒子群をハドロンと名付けました。

電荷\(+e\)どうしの陽子が非常に近い位置に存在するために、強い力で結合しており、この力を核力ともいいます。

▼レプトン

電子やニュートリノなどの粒子をレプトンといいます。これらの粒子は、原子核を構成するほどの強い力は働かないけれど核の内部に存在しており、核力の強い力と比較して、弱い力で結合しています。レプトンは強い力の相互作用は受けませんが、\(\beta\)崩壊などいくつかの過程をつかさどる弱い力と関係があります。強い力、弱い力、という言葉は表現ではなく、れっきとした物理用語です。

▼ゲージ粒子

ハドロンやレプトンが強い力や弱い力をやり取りしていますが、このくらいミクロな世界では、力を媒介するものも粒子で出来ていると解釈されています。これらの力を媒介するような粒子をゲージ粒子と呼びます。原子核の周囲にある電子が原子核にはりついていられるのは静電気力によりますが、この静電気力をやり取りするゲージ粒子として光子があります。光子はフォトンとも呼ばれます。

▼バリオン(重粒子)

ハドロンを細かく見てみると、構成粒子である陽子や中性子と、それらを結びつける\(\pi\)中間子などがあり、質量が全然違います。そこで、そのうちの重たい方の粒子、陽子や中性子ですね。これらの方はバリオン(重粒子)と呼ぶことにしました。

▼メソン(中間子)

そして、バリオンをつなぎとめる\(\pi\)中間子や\(\kappa\)(カッパ)中間子などのグループは、ひっくるめてメソン(中間子)と呼ぶことにしました。

クォーク

ゲルマンとツバイクは1963年、陽子と中性子の構成粒子としてクォークという粒子を提唱しました。

このクォークですが、ゲルマンが読んだ、とある書籍の中に「…波止場から船出をしようとすると、不思議な鳥が現れて、クォーク、クォーク、クォークと3回鳴いた…」という文があり、これを気に入って、この不思議な鳥の鳴き声から「クォーク」と名付けたそうです。

クォークは鳴き声だったんですね。

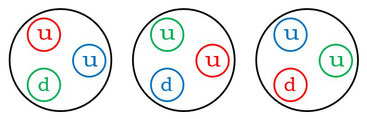

クォーク模型:陽子

クォークにはアップクォークとダウンクォークという2種類があり、陽子はアップクォーク2つと、ダウンクォーク1つで構成されると提唱されました。

電荷をそろえるために、アップクォークを\(+\displaystyle\frac{2}{3}e\)とし、ダウンクォークを\(-\displaystyle\frac{1}{3}e\)と見積もりました。

こうすると全体として\(+e\)となり、つじつまが合うからです。

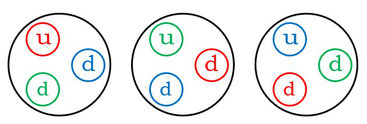

クォーク模型:中性子

中性子はアップクォーク1つと、ダウンクォーク2つで構成されると提唱されました。

アップクォークを\(+\displaystyle\frac{2}{3}e\)とし、ダウンクォークを\(-\displaystyle\frac{1}{3}e\)と見積もると、全体として電気量が\(\pm0\)となり、つじつまが合います。

優秀な仕組みですね。

色荷(しきか)

ただ、クォークは電荷の電気量の調整だけではなく、色荷(しきか)といわれる概念があります。

アップクォークとダウンクォークには赤・緑・青の3色があり、粒子として構成するためにはお互いの色が打ち消し合わないと存在できない、というルールです。

今までの物理学では引力と斥力のように明確にプラスとマイナスで表せるものと、N極とS極のように、プラスマイナスを使えば2種類を数式的に表現できるもの、電場と磁場のように概念が異なっていてもやはり2種類の数学記号で事足りる概念ばかりが扱われてきましたが、ここにきて、3つセットになって初めて成立するという考え方が現れました。これを数学記号で説明すると、三乗根の\(\omega\)を使うかどうにかするか、なんとも数式では表現できなくなってしまったんですね。

そこでやむなく表れたのが「色」という考え方です。色相環というものがありますが、これを用いると何パターンでも説明がつけられるという画期的な考え方ですね。

なので、ここでいう「色荷」というのは単なる符号的な意味しかなく、実際に観測したら粒子に色がついていたというわけでも、遠目から見たら色が打ち消し合っていたというわけでもありません。

そもそも「色」とは可視光線域にある光の波長のことを言いますので、素粒子の世界からすればそんなでっかい桁を持つ長さなんか別世界の話ですね。